近段时间,电动汽车的换电模式在国内又火了起来。首先是国家发改委、生态环境部、商务部在《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019~2020年)》中指出,要推广新能源车电池租赁、换电等车电分离的消费方式,以降低用户购车成本。

此后,北京市财政局、北京市交通委员会联合发布《关于对出租汽车更新为纯电动车资金奖励政策的通知》(以下简称《通知》),明确指出将对出租汽车更新为纯电动汽车给予资金奖励,每辆车最高奖励7.38万元。紧接着,蔚来首次公布了其城市换电站位置,用户可前往换电站自行换电。一石激起千层浪,电动汽车的换电模式再度成为行业讨论的重点话题。

换电模式为何受宠?

黑格尔有言,存在即合理。其实早在2007年,以色列企业BetterPlace就开始了换电模式的探索,此后包括特斯拉、雷诺、蔚来、北汽新能源在内的众多车企也投身其中,而电动汽车的换电模式之所以备受多方关注和青睐,是因为相对于常见的充电模式确实存在着多方面的优势。

此前,从事电动汽车换电的伯坦科技公司创始人聂亮在接受媒体采访时表示,换电是车电分离模式的一种。在车电一体的传统模式下,电动汽车的造价其实要高于燃油车,这主要是因为动力电池成本过高,占整车成本40%左右。而车电分离模式下,降低了电动汽车的初始购置成本。随着电动汽车补贴逐渐退坡,这种模式会更具竞争优势。

此外,聂亮认为换电模式所需时间更短,更接近用户使用燃油车加油的使用习惯。传统充电站快充需要45分钟以上,慢充6小时以上。而集中式换电站能够将能量补给控制在5分钟以内,在形成换电网络后,能够有效满足电动车的高效换电需求。由于换电的速度更快,让换电站的运营坪效也更高。

与此同时,聂亮还认为换电模式下电池更安全,且寿命长。换电站能够为电池提供包括恒流、恒压等智能充电的优化条件,帮助延长电池的使用寿命,并且让充电过程在智能监控中更加安全。另外,换电站用电负荷均衡,对电网系统更加友好。

消费者:成本问题首当其冲

讲到此不禁有人疑问,既然换电模式有着如此多的优势,但为什么其当前却不是主流方向?首先对于消费者而言,换电的成本问题是阻碍换电模式被消费者接受的首要因素。此前,买车网(Buycar.cn)曾与一位驾驶北汽新能源EU快换版车型的司机进行过沟通,其称在一年的时间里采用换电模式要比使用充电桩充电多花出2万多元。

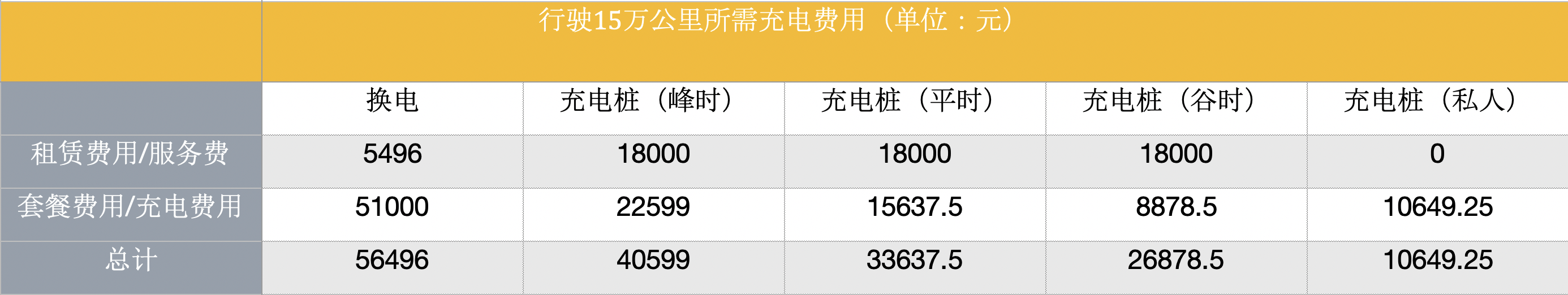

值得一提的是,对于使用换电模式以及使用充电桩进行充电所需的费用,买车网(Buycar.cn)也进行了计算和比较。需要注意的是,此次计算是这辆运营于北京地区的北汽新能源EU快换版车型为基准,其综合工况下续航里程为300km,一年行驶的里程大约在15万公里。

首先来看换电模式所需要花费的费用。目前,北汽新能源官方共3中电池租用套餐,而我们以最具性价比的C套餐为例。北汽新能源EU快换版车型行驶15万公里,需要共进行50次换电。同时,其还要缴纳458*12=5496元的电池租赁费用,而其一年总计的费用为1020*50+5496=56496元。

同时需要注意的是,无论是A、B还是C套餐,其都有着月底清零的规定。由此可见,上述的计算的费用是处于理想的状态。毕竟,并非每个月都会恰好使用完该套餐。

同时需要注意的是,无论是A、B还是C套餐,其都有着月底清零的规定。由此可见,上述的计算的费用是处于理想的状态。毕竟,并非每个月都会恰好使用完该套餐。

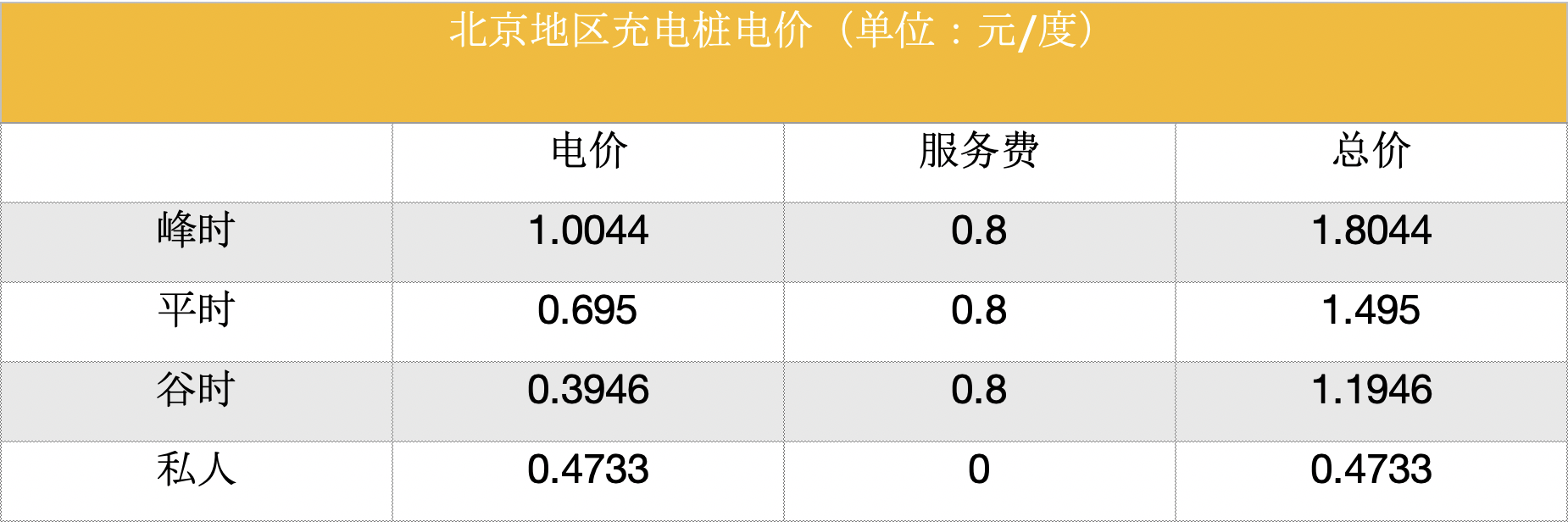

再来看使用充电桩充电所需的费用。从去年6月份开始,北京对充电站充电价格进行了调整,调整后的价格由两部分组成,一部分是技术服务费,价格为0.8元/度,另一部分是电价,而电价又分为峰时、平时和谷时3种计费标准。具体收费为:峰时电价为1.0044元/度、峰时电价为0.695元/度、峰时电价为0.3946元/度。此外,用户还可以使用私人充电桩进行充电,其并无技术服务费,而电价按家庭用电标准算,也就是0.4733元/度。

同样以北汽新能源EU快换版车型为例,其行驶15万公里,需要共进行500次充电,而该车的电池容量为45kWh,这就意味着其在峰时、平时、谷时和私人充电桩进行充电所需的费用为500*45*1.0044=40599元、500*45*0.695=33637.5元、500*45*0.3946=26878.5元以及500*45*0.4733=10649.25元。

可以看出,即便是一直在峰时进行充电所需的费用也要比使用换电模式所需的费用少接近1.6万元,而若一直使用私人充电桩进行充电,其相比换电模式更是节省了将近4.6万元。由此可见为什么上述司机师傅不会选择效率更高的换电模式对车辆进行补电。

投资者:市场、技术尚需完善

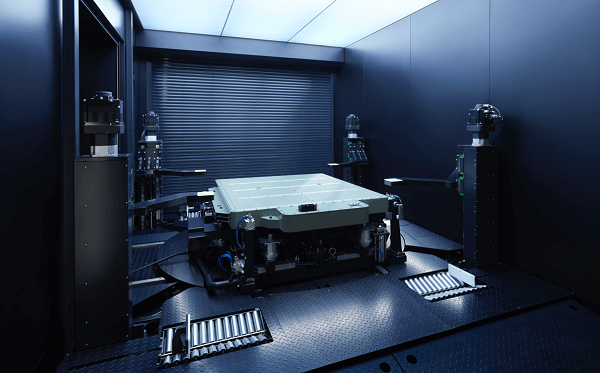

其实不仅仅是对于消费者而言,对于换电模式的投资者而言,其也需要进行大手笔的投资。值得一提的是,建立换电站不仅仅需要换电设备的配套研发、投产、配套,更需要大量的电池筹备,其综合硬件成本可想而知。而从数据看,最早从事换电模式的Better Place公司从2007年开始直到2013年宣布破产,其前后共花费了8亿美金,而其最终破产的一个重要原因就是资金投入量太大,入不敷出。

可以看出,单个换电站的建设就需要花费大量的资金,更何况为了让消费者便利使用,投资者需要广泛布局换电站,其花费可想而知。更为重要的是,如今新能源汽车的主力市场处于经济高度发达的大型、特大型城市,建设用地极为紧缺、拆迁困难、地价高昂等等都限制了换电站的大规模布局。

其次,硬件上除了换电站方面的问题外,另一大问题还在于动力电池的标准。有业内人士指出,一方面各个企业的电动车技术标准不同,电池标准也千差万别;另一方面车企普遍不愿意共享技术标准,使得换电为主的模式在超出一个车企范围之外就根本无法实际运行。此外,不同的电池标准,也导致换电运营商与汽车生产商合作困难。

值得一提的是,此外特斯拉也曾进行了换电模式的研发,其也曾多次呼吁其他车企联合进行研发,但结果是几乎没有车企与其签订实际合作协议,而究其原因就是因为各家车企的电池标准存在着不小的差异。最终,特斯拉放弃了此种补电模式,将注意力集中在了超级充电桩的研发方面。

对于电池标准化的问题,上述业内人士称,种标准的统一,如果没有国家的直接且坚定的推动,并经历一个相对漫长的实施过程,很难想象如何实现。与此同时,该业内人士还称,由于参与换电模式并非只有车企和消费者,其还有电池制造商和充电运营商等参与方。而在这种格局下,电池的日常维护工作由谁来承担,当出现安全问题时责任如何界定等都是有待解决的难题。

从技术角度来看,电路接口的可靠性是换电模式需要解决的首要问题。因为在换电模式中,接插件所处的环境是高电压和电流以及强震动,而一般接插件可能是承受不住的,只能采用螺栓紧固。但是需要注意的是,大电流的端子显然只能采用纯铜或者铜合金材料,使用螺栓紧固下的端子寿命则又是一个严重问题。

此外,在电池设计以及结构重量之间的权衡也是换电模式需要解决的问题。因为当前对于电池能量密度要求逐步提高,同时也对电池结构重量的要求也越来越严格。矛盾就存在于此,由于换电模式需要进行拆装操作,其就需要电池具备足够多的结构来提高其机械强度,而这势必将会带来电池重量方面的提升。

业界有言,一种产品或者运营模式的应用要涉及到用户需求、技术支撑、经济效益等多个方面,但综上不难看出,当前的换电模式无论是对于C端而言,而是对于B端而言,其目前都很难称得上是一个成熟产品或模式,其要想大规模普及仍需时日。